著作権法における「著作者」とは?著作権の帰属先について (著作権法解説第5回)

1. はじめに

過去3回のコラムでは、“著作者の権利”として財産的利益を保護するための「著作財産権」と人格的利益を保護するための「著作者人格権」について解説しました。

これらの権利は「著作者(2条1項2号)」に帰属するのが大原則ではありますが、実はそうではないケースもあります。

そこで、本コラムでは「著作者は誰か?」「著作権は誰に帰属するか?」ということをケース別に紹介していきたいと思います。

2. 創作者=著作者=著作権者 の原則

まず、著作権法における「著作者」とは、「著作物を創作する者(2条1項2号)」のことをいい、著作者が著作権を持つと「著作権者」となります。

著作権は他の知的財産権と異なり、権利の発生に一切の手続きを要することなく、創作と同時に自動的に発生するため(これを「無方式主義」と言います)(17条2項)、著作者は創作行為をした時点で著作権を持つ著作権者となります(17条1項)。

そのため、著作者(=創作者)が著作財産権及び著作者人格権の原始的な帰属主体ということになります。

したがって、この時点では創作者=著作者=著作権者という関係が成り立ちます。

では、ここでいう著作者とは具体的には誰がなるのでしょうか?

3. 著作者の認定

まず、繰り返しになりますが、著作者とは実際に著作物を創作した者のことをいいます。

一般には、画家や小説家等の創作活動を職業とする人だけが著作者になると考えられがちですが、創作活動を職業としなくても絵を描いたり小説を書いたりすれば、それを創作した者が著作権法上の著作者になります。著作者となるには民法上の行為能力は要しませんので、園児であっても絵を描けばその絵の著作者となり、作文を書けばその作文の著作者になります。

これに対し、著作物の創作にあたりヒントを与えたり、資料を提供したり、助言をしただけの者は著作者にはなりません。

そこで、例えばある漫画編集者が自身の担当する漫画家に「次回作は大正時代を背景に鬼を刀で退治するストーリーを描かれてはどうですか?」と提案をし、漫画家がその提案を元に漫画を完成させたします。そして、その漫画は月刊誌で連載され、読者投票No.1を獲得し、単行本は記録的大ヒットでアニメ化、映画化までされたとします。

この場合、確かに漫画のヒットには担当編集者の助言が大きく寄与したのかもしれませんが、著作権法の観点からは、助言のみでは著作物(創作的表現)の作成に関与したとはいえないため、残念ながらこの編集者は著作者になりません。

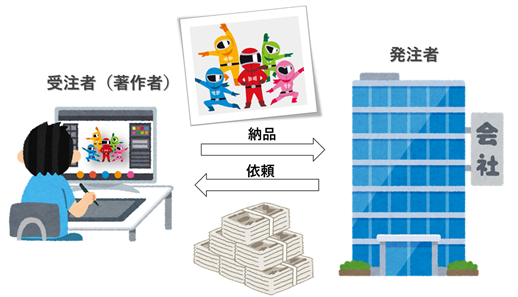

一方で、実務上トラブルになることもあるのが創作のために資金を提供した者(発注者)の場合です。

しつこいようですが、著作者は事実行為として創作行為をした者なので、著作物を創作するための資金を提供したに過ぎない者は、著作者にはなりません。

したがって、例えば大手企業が多額の費用をかけてフリーのイラストレーターに自社のホームページに掲載するオリジナルキャラクターの画像を作成するよう依頼した場合であっても、その画像の著作者は依頼者である企業側ではなく、実際に画像を作ったイラストレーターです。

ですから、創作のために支払う金額も、両者間の力関係の差も著作者を認定する上で何ら関係はないのです。

4. 著作権(著作財産権)の譲渡

では、上の例で企業側が著作権を取得したい場合はどうすれば良いのでしょうか?

答えは至ってシンプルです。画像の著作権者であるイラストレーターから権利を譲り受ければよいのです。

前回のおさらいになりますが、著作権のうち財産的性質を有する著作財産権については譲渡が可能なので(61条1項)、発注者が受注者側の持つ著作財産権を保有したい場合は、受注者との間で著作財産権の譲渡契約を結べばよいのです。

事実、このような著作財産権の譲渡は実務上よく行われています。

例えば、音楽業界では著作者である作詞家・作曲家が歌詞や曲の著作財産権を音楽出版社に譲渡し、音楽出版社が更に著作権管理団体に著作財産権を信託するというのが通例です。

著作財産権が著作者から第三者に譲渡された場合、著作物を創作した著作者と著作権(著作財産権)者は別々になります。つまり、創作行為をした時点では創作者=著作者=著作権者の関係ですが、その後、著作者が著作財産権を第三者に譲渡したことで、創作者=著作者≠著作権(著作財産権)者となるのです。

著作者が著作財産権を全て第三者に譲渡すると、著作者は著作財産権を保有しなくなりますので、さらに他の第三者に著作財産権を譲渡することはできないはずです。しかしながら、著作権は目に見えない権利ですので、契約で著作者から著作財産権の譲渡を受けても、実はそもそも著作者が著作財産権を保有していなかった(既に著作財産権を他の第三者に譲渡済みであった)という可能性があり得ます。これはいわゆる著作財産権の二重譲渡という問題で、法律上は著作財産権の譲渡について登録手続をすると著作財産権の権利者として認められます(77条)。

上記の著作財産権の二重譲渡について実際に起きたのが、著名な作曲家(著作者)による著作権譲渡詐欺容疑事件です。

【著作権譲渡詐欺容疑事件】

| 作曲家Kが自身の創作した楽曲について、その著作財産権を音楽出版社に譲渡した後(自身は著作財産権を保有していない状態)にも関わらず、さらに投資家男性にその楽曲についての著作財産権の譲渡を持ちかけ、5億円をだまし取ったとされる事件 |

なお、著作権のうち著作者人格権については譲渡できないので(59条)、引き続き著作者に帰属します。(詳細は前回のコラム参照)

5. 特殊なケース

前章では、創作者=著作者=著作権者の原則に対する例外として、「著作財産権の譲渡」について解説しました。

著作財産権の譲渡は、後発的に権利の帰属が著作者(=創作者)から第三者に移るのですが、実はこの原則(創作者=著作者=著作権者)に反して、創作時から創作者以外の者に権利が帰属するケースも存在します。

❏ 職務著作(15条)

その一例が、職務著作(15条)の場合です。

職務著作は、従業員が作成した著作物について、一定要件のもと法人等が著作者となるという制度です。

すなわち、法人等を著作者とすることで著作財産権及び著作者人格権のいずれについても著作物の創作時点から法人等に帰属することになります。

このように、著作権法の創作主義の原則(2条1項2号)に反して(創作者≠著作者)、法人等を著作者とすることとした理由は、以下とされています。

(1)従業員に著作権が帰属すると法人等はその利用に際し、いちいち従業員に許諾を得なければならず煩雑であるから

(2)第三者が利用する場合にも、法人等の内部における権利の発生及び帰属の主体がはっきりとしないため、円滑な利用に支障が生じるから

(3)従業員の著作活動に対してインセンティブを与えるために、資金を投下する法人等を保護する必要があるから

そこで、著作財産権及び著作者人格権のいずれについても、個別の創作者(従業員)による権利行使を制限し、その権利の所在を法人等に一元化することとしています。

では、ここで職務著作の要件についても見ていきましょう。

【職務著作の要件】

次の①〜⑤の要件を全て充足する場合は法人等が著作者(=著作権者)となります(15条1項)。

①法人等の発意に基づき作成されたものであること

②法人等の業務に従事する者が作成するものであること

③従業者等が職務上作成するものであること

④法人等が自己の著作の名義の下で公表するものであること

⑤作成時の契約や勤務規則等に別段の定めがないこと

これだけ見てもやや複雑で難しく感じるかもしれませんが、これを端的に言うと『②従業者が①所属組織からの命令や企画等に基づき③業務上作成し、④所属組織の名義で公表する著作物(⑤職務著作としない旨の契約等をした場合を除く)』ということになります。

具体的には、新聞社の従業員である記者が勤務時間内に作成するニュース記事等が該当します。すなわち、その記事に係る著作財産権及び著作者人格権はいずれも新聞社に帰属することになります。

一方で、勤務時間内であっても休憩時間中に個人的に更新するSNSの写真やブログは①③④の要件に該当しないため、職務著作とはなりません。そのため、著作財産権及び著作者人格権はいずれも新聞社ではなく創作者である従業員に帰属します。

❏ 映画の著作物(16条、29条)

さらに、特殊なケースとして挙げられるのが映画の著作物(10条1項7号)の場合です。

映画は脚本家、プロデューサー、監督、演出家、作曲家、俳優、カメラマン、照明技師、音響技術者等多数の関係者によって作られる総合芸術なので、その著作者は誰か?その著作権は誰に帰属するか?が問題となります。

この点につき著作権法では、映画の著作者は『制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者』としています(16条)。

ここで、「全体的形成に創作的に寄与した者」とは、「映画に対して一貫したイメージを抱き、それを実現した者」をいいます。よって、一般的には監督がこれに該当すると解されています。

一方で、映画の著作物(劇場用映画)の著作権(著作財産権)については、著作者である監督等(16条)が映画製作者(2条1項10号)との間で劇場用映画の製作に参加することを約束している場合は、映画製作者に著作財産権が帰属するとしています(29条1項)。

通常はこのような約束がありますので、これにより映画製作者である映画会社が著作権(著作財産権)者となるのが一般的です。

このように、映画の著作物に限って特殊な権利帰属(著作者≠著作権者)とすることとした理由は、以下とされています。

(1)契約で映画製作者の権利行使に委ねられていたという従来の実態があったから

(2)巨額の製作費を映画製作者に回収させる必要があるから

(3)多数の者に権利を与えると許諾を得るのに支障が出るため円滑な流通を阻害してしまうから

なお、映画の著作物は上記の職務著作(15条1項)に該当する場合もあります。そのような場合は、その映画の著作者は映画会社たる法人等となり、その著作財産権及び著作者人格権はいずれもその法人等に帰属することになります。したがって、例えば映画会社がその従業員である監督やプロデューサーに映画製作を行わせた場合、その映画の著作者及び著作権者はいずれも映画会社になります。

では、最後に映画の著作物についてケース毎にその権利帰属を表にまとめてみましょう!

表.映画の著作物(10条1項7号)の権利帰属のまとめ

6. さいごに

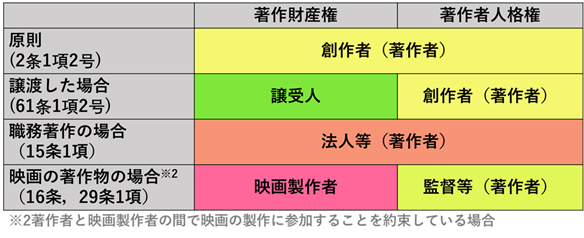

本コラムでは、これまで“著作者の権利”として紹介してきた「著作財産権」及び「著作者人格権」について、どちらも著作者(2条1項2号)に帰属する原則的なケース(創作者=著作者=著作権者)と、そうではない例外的なケースとをそれぞれ見ていきました(下表参照)。

表.著作物(2条1項1号)の権利帰属のまとめ

特に、後者の例外的なケースのうち職務著作の規定(15条)は私たちの日常的な創作活動にも大きく影響を及ぼします。

例えば、あなたが会社の勤務時間中に作成する著作物については、その多くが職務著作に該当するため、「私が作ったのだから私に権利がある!」と主張したところで残念ながら認められません。

このように、著作権は常に著作物を創作した者に帰属するというわけではないので、その著作物に係る「著作者は誰か?」「権利は誰に帰属するか?」を状況毎に判断する必要があります。